昔から付き合いのある人は知ってるかも知れませんが、私は写真が大好きです。

見るのも好きですが、撮るのも好き。

カメラはたくさん持ってるんですが、その中でも思い出深いのが、

中学生の頃に新聞配達のアルバイトをして買った初めての一眼レフカメラ。

ミノルタのα9000。

今をさかのぼること21年前の1985年発売の、オートフォーカス一眼レフカメラとしては第1世代に当たるカメラです。

確か買ったのは中2の頃だから、今から約16年前か。当然中古。

当時の価格で48000円位じゃなかったかなと思います。

月に1万ちょっとのバイト代ではレンズまでも買えず、というかレンズ代まで溜まるのを待てず、先にボディのみ購入。ダイヤルをいじってみたり、シャッター切ってはワクテカしながらレンズ代を稼ぐために毎朝新聞を配っておりました。

レンズを購入してからは、フイルム代を稼ぐために新聞を配る。

露出にシビアだけど決まるとメチャ色が綺麗に出るリバーサルフイルムをバンバン使っては写真の世界に深く深く入り込んでいき、フォトコンテストの入賞作品にもチラホラと顔を出すゴールデンコンビとなりました。

さてこのα9000、機種名の数字が大きくなればなるほど高級機、というネーミングルールにあるとおり、こいつはミノルタαシリーズの最高峰機種として、また、ミノルタ機としては珍しくプロ仕様機として発売されていました。

こいつはいろんな面で凄い。

その凄さは

- 最高シャッタースピードが1/4000秒(当時としては最高峰)

- モータードライブ装着で最大秒間5コマの撮影

- ストロボのシンクロスピードが1/250秒

- 世界中ほぼ何処でも入手可能な単3電池2本で駆動

- MFカメラに近い、メチャクチャ洗練された操作性

という、スペック的な面には留まらない。

本当に凄いのは

フイルムの巻き上げや巻き戻しが手動。

凄いよこれ、ピント合わせは自動なのに巻き上げ巻き戻しが手動って、私の知る限りではこの機種だけ。

まあこれは巻き上げや巻き戻し用のモーターやバッテリー面での制約もあってのことかと思いますが、静かな場所での撮影にはこの機構はなかなか重宝しました。

なんと言ってもフイルムの巻き上げがメチャ静か。巻き戻しに至ってはほぼ無音!

静粛さが求められる、演奏会や結婚式といったフォーマルな場での撮影には大活躍です。

自動巻き上げや巻き戻しが欲しいヤツはワインダーやモータードライブ(通称モードラ)を買えということでしょうが、巻き上げ巻き戻し機能を外だしにすることで、本体の軽量化や、ボディサイズの制約にとらわれない巻き上げ巻き戻し機構の高機能化をはかることが狙いだったのかもしれません。

さてその専用モータードライブですが、動力源となるバッテリーを2種類から選択することができました。

ひとつは、単3電池を大量に詰め込むバッテリーパック。

もう一つは、専用のニッカドバッテリーパックです。

前者は想像通りの重量級で、しかも馬鹿でかい。つーか長い(縦に)。

いまいち格好良くなかったので、私は軽量で見た目も良いニッカドバッテリーパックを動力源に選びました。

当時の俺ですら、ニッカドバッテリーパックを選ぶことのデメリットは承知していました。

デメリット、それは、ニッカドバッテリーには寿命があること....

そして時は流れ21世紀。

いよいよその時が訪れることとなりました。

どんなに頑張っても20コマで電池切れとなるバッテリーパック。

当然今更新品のバッテリーパックを購入出来るわけでもありません。

そしてバッテリーパックがダメになると、モータードライブはただの重り...

前置きが長くなりましたが、いよいよ本題です。

MD-90の専用バッテリー(NP-90M)を

ニッケル水素電池仕様に改造!

改造つっても例によってたいしたことはしてません。

分解してセル詰め替えてオシマイ、です。簡単。

これが今回ターゲットになるNP-90M。

縦位置グリップや縦位置シャッターボタンも付いていて、それはもう重宝しました。

数々の思い出を脳裏に思い浮かべながら、ばらします。

底面の長いビスを外し、充電コネクタ面のネジを全部外すと、外パネルが外れます。

おや、早くも電池の一部が顔を出しましたね。

更にビスを外し、中にある金属製の仕切り板を取り去ると分解は完了。

中にある白いブツが、ニッカド電池です。

タブで連結されてこんな感じで13本入ってます。

時の流れは過酷ですね。端子面が潮吹いちゃってます。

20年間お疲れ様でした。

サイズを測定すると、直径12mmの長さが28mm。

単5サイズです。

単5サイズでタブ付きのニッカド電池を調達してくれば、同一スペックで全く新品に生まれ変わりますが、それではイマイチ面白くない。

っていうかタブ付きじゃなくても単5ニッカドって今では結構レア。一昔前ならお馴染み秋月にもありましたが現在は扱い無し。特殊電池ならココ!の秋葉原ミマツ音響に行けば売ってますがこれを書いてる時点で1本460円。13本買うと5980円。出せなくはないですが、ちょっと二の足を踏む領域です。

さてどうしたものか、年末調整パワーでミマツ音響突撃でも良いのですが、それは最終手段として取っておき、いつものごとくチープかつハイスペック志向で行ってみたいところ。

ふと、電池を取り出した空きスペースを見てみたところ、006P電池が入りそうな感じ。9V電池であればニッケル水素電池もあるし、2個突っ込めば電圧も十分だ!

|

\ __ /

_ (m) _ピコーン

|ミ|

/ `´ \

∧ ∧

(・∀ ・)

ノ( )ヽ

< >

しかし...

高さがちと高い。残念!

\ /

_ `゙`・;`' _バチュ--ン

`゙`・;`

/ `´ \

∧ ∧

(・∀ ・)

ノ( )ヽ

< >

いや待てよ。

9Vニッケル水素電池の中身は1.2Vセルの小型電池が7〜8本直列に入っている構造の筈。だとすると、9V電池をバラしてその中のセルを使えば、もしかしたら収まるんじゃないか?

|

\ __ /

_ (m) _ピコーン

|ミ|

/ `´ \

('A`)

ノヽノヽ

くく

買ってきた。

ついでにCRD(定電流ダイオード)も。

場所はお馴染み秋月電子通商。

ブツはGPの200mAhタイプの006Pニッケル水素電池。1個500円。

8.4Vと書いてあるとおり、1.2Vのセルが7本入っているタイプ。

ついでにCRDも買ってきたのは、もともとNP-90Mに入っている電池の容量と異なる(もともと入っているものは150mAhだと思われる)ため、もしかすると既存の充電回路を使えないかも知れないと思ったため。もしそうなった際には今回調達してきた10mAタイプのCRDを2本並列に繋げれば、20mAhの定電流充電回路を組める。

さて、ブツが揃ったところで...

It's Party Time!!

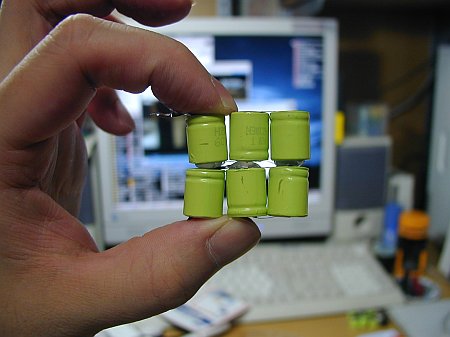

おー予想通り予想通り。

いや、予想以上!

細長いセルが出てくるかと思いきや、短くて小さいセルが出てきたよ!

小さいとスペースのやりくりも楽だし、こりゃいいや!

....いや、ちょっと待てよ。

お前もしかして....

ハーフ単5サイズかい!

いや、お前、最高。

気に入った。ウチに来て妹をファックしていいぞ(ハートマン軍曹)。

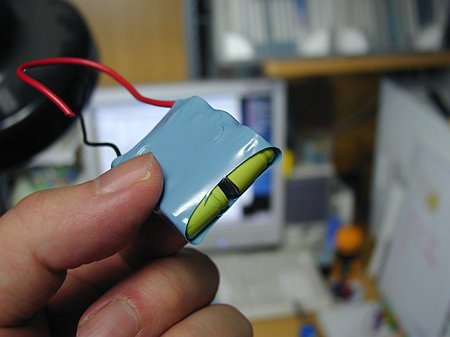

ハーフ単5サイズ(直径同じで長さが半分)なので、収納場所の問題も難なくクリア。こんな感じに、もともとあった場所にジャストフィット。加えて容量も150mAh→200mAhへアップ。言うことなしです。

では、このナイスな電池を詰め込んでいきましょう。

まずは電池の固定と絶縁。

セルの並びを変えることでケースに綺麗に納めることができますが、そうなると各電池間の端子が接触してしまいます。まずはその絶縁から。

お手軽にホットボンドを使って絶縁しちゃいましょう。

注意点として、プラス側端子にはホットボンドを盛らないこと。理由は、プラス側端子の脇にガス抜きの弁があるため。ここをホットボンドで塞いでしまうと、万が一電池内部でガスが発生した場合にガス抜きが出来なくなってしまい、最悪の場合爆発してしまう危険性があるためです。そのため、対向側のマイナス端子側にホットボンドを盛っておきます。

本当は、薄いプラスチック板か何かを挟むことが出来ればそれが一番いいんですが、手頃な物が無かったのでお馴染みのホットボンド盛りで済ませてしまいました。

完成図。

出来上がったらこのセルがバラバラにならないように、谷間にホットボンドを流し込んで固定します。

完成図。

あまり盛りすぎないように、谷を埋めるぐらいに留めておくように。そうしないと高さが増えてフタが閉まらなくなってしまいます。

強度的には片面でも大丈夫ですが、念のため両面やっておくと良いでしょう。

追記:2007.09.18

恐らく大丈夫だとは思いますが、充電・放電の際にニッケル水素電池が発する熱でホットボンドが溶けてしまう可能性は否定できません。

ですのでやっぱり絶縁にはプラスチック板のような物を使った方が良いと思います。

お手軽に済ませるなら、ペットボトルをハサミで切って使うといいかも。

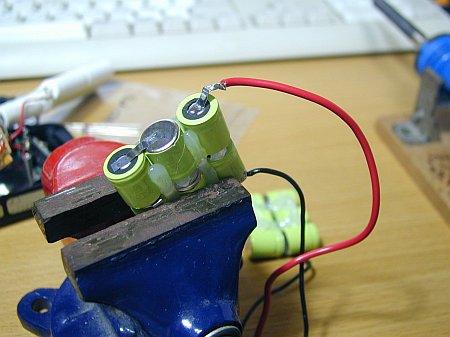

電池の固定まで完了したら、次はタブへリードをハンダ付けします。

が、普通にハンダ付けしてもこのタブにはハンダが全然乗りません。どうもハンダが乗りにくい材質らしく、どんだけ熱してもハンダがツルツルと玉になって滑ってしまいます。

そんなときにはこれを使う。ステンレス用フラックス。

専用ハンダとのセットでお得。

フラックスってのは、ハンダの乗りを良くするために表面を溶かす薬品。強酸性の薬品なので取り扱いには厳重注意。そしてハンダ付けが終わったら残ったフラックスは綺麗に拭き取っておくこと。さもないと強酸性なのであちこち腐食してしまいます。特に充電池表面の腐食は御法度なので逃さず拭く(本当は水洗いしろと書いてある)。

フラックスを塗り、熱したハンダゴテで一気にハンダ付け。

小さな万力があれば作業が楽。1個あると便利ですぜ。

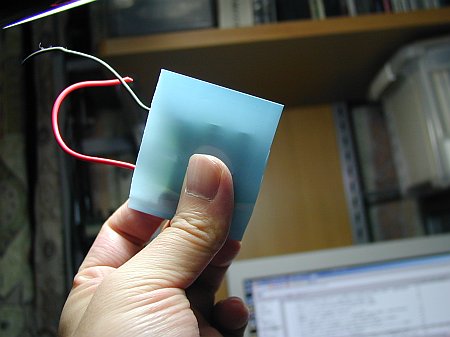

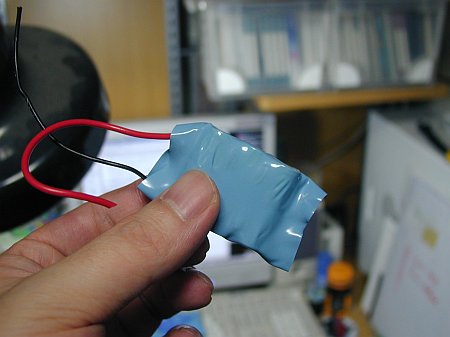

リード線のハンダ付けが終わったら、最後に電池全体の絶縁です。

ガムテでぐるぐる巻きにしてもいいんですが、ここはちょっと本格的に、通常の組電池のように熱収縮チューブを使って絶縁してみましょう。

そんなデカい熱収縮チューブが売ってるかって?

売ってますよ。ホームセンターに。

その名も「ヒシチューブ」。

竹竿に被せてお湯を掛けるとあーら不思議。裏山の竹藪からガメてきた竹竿が、たちどころにビニールコーティングされた物干し竿に変身!という代物です。長さ3メートルでお値段は約350円。

20代後半以降で、かつ、田舎育ちの人なら知ってると思います。あれ、知らない?

ていうか、まだ売ってるんだねこれ。

ダメ元で川崎ラゾーナのユニディにチャリで行ったら、1種類だけじゃなくて中・大・特大とサイズがあるのに加えて竹竿用と鋼管用と材質別にも置いてあってビビった。恐るべし大型ホームセンター。

で、筒状になっているので適当なサイズに切り、こんな感じで中に入れる。

入れたものをドライヤーであぶると...

チューブが縮んで良い感じになるって算段さ。

チューブが短いと、こんな風に端を被いきれなくなるので、チューブは長めに使うと良い。物干し竿でも作らない限りメチャ余るんで、ケチケチせずにドーンと使おう。

これぐらいあると良い感じ。余った分は折り返しておけば良い。失敗したらハサミでチョキチョキ切って引っぺがしてやり直し。納得いくまで繰り返そう。チューブはまだまだある。

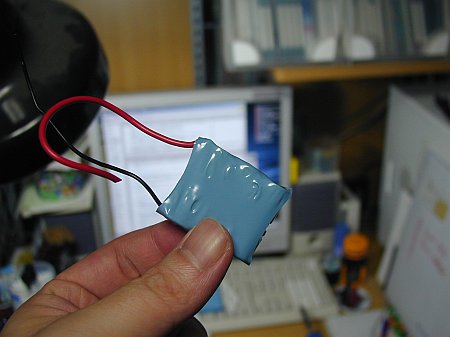

これを2セット作る。片方は6本組、もう片方は7本組にしておくと元と同じ本数なので電圧も同じになる。1本余らせるのがもったいなければ、7+7の14本構成にしても良いが自己責任で。

いやー、予想通りとはいえキレイに収まったなあ!

あとは配線を済ませれば完成です。

最後に実際の充電電流を測定してみました。

充電回路はそのままで純正ACアダプターを接続した状態で、25〜28mA程度で推移していたので、回路はそのままでも良いと判断しました。

充電時間は、電池の容量が200mAhなので、電池容量の150%を充電電流で割ると、200(mA)×1.5÷25(mA)=12となり、12時間で満充電となる計算です。おお、分かりやすくていいわ。

後はフタをしてビス止めしておしまい!

これでMD-90+NP-90Mのゴールデンコンビが堂々の復活です!

あの「ガシャキー!」という豪快な巻き上げ音を上げながらフイルムを送る堂々たる姿が私は大好きです。

MD-90も復活したところで、また写真を撮りに行きたくなりました。

裏ぶたを開け、いつものリバーサルフイルムを入れ....

うわあああああああああああああああああ

シャッター幕にダンパーゴムがああああああああああああ!

キヤノンのEOSシリーズでお馴染みの持病が、遂にこいつにも.....

遂にMOT(ミノルタカメラの修理では有名な修理店。2007.11以降のサイトはこちら)行きですかな、こりゃ。とほほ。

追記:2007.03.17

MOTさんへ修理見積依頼。

ダンパーゴム交換とシャッター幕洗浄、モードダイヤル部の清掃で重修理\15,000+モードダイヤルの部品交換が必要な場合はその部品代との回答。

値段に不満はないので修理を依頼。

それまではα8700iに頑張ってもらおう。早く帰ってこないかなあ。

追記:2007.09.08

ようやく帰還!

まさか修理に半年かかるとは思わなかった(笑)

てかミノルタカメラの場合は社長含めて修理スタッフがたったの2名で、そのうえ社長のかーちゃんが入院したんで納期遅延してます...ってサイトのお知らせに書くのも凄いな(笑)

貴重なミノルタカメラの修理屋さんですので、これからも頑張って頂きたい物です。

追記:2007.09.12

修理上がり後のテスト撮影だぁ〜 ってちょっと待てAF/MF切り替えスイッチが利かなくなってるぞオイ!

なんだよもう〜!

ここでまた修理依頼すると今度は1年近く帰って来なそうなので、今度は自分で分解して修理しちゃおうかしら。

追記:2007.09.20

MOTのサイトより転記:

|

お客様へのお知らせ(続報) 2007,09,19

お客様各位

日頃より(有)エム・オー・ティーをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

現在の状況をお知らせいたします。 当社社長実母の状況ですが、いまだ人工呼吸器をはずすことができず予断を許さない状況が続いております。カメラをお預りしているお客様にはご迷惑をおかけしていますが順次作業をしておりますので今しばらくお待ちください。 またこのような状態ですので しばらくの間、修理品の受付・修理品のメール見積を 中止させていただきます。 対応可能になりましたらまたお知らせいたしますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

お客様にはご心配とご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

|

頑張れかーちゃん...

|